Le TSAF a des conséquences permanentes sur le corps, l’esprit et le comportement. Or, pour la plupart des personnes touchées par le TSAF, c’est une déficience invisible qui n’est pas définie par des traits physiques distinctifs. Les chercheurs parlent de déficiences primaires et secondaires liées au TSAF. La capacité diagnostique étant limitée, le TSAF est mal connu et sous-diagnostiqué. Toutefois, les médecins chercheurs canadiens s’emploient à rationaliser les mécanismes de diagnostic et à préciser le profil comportemental du TSAF.

i. Déficiences primaires et secondaires liées au TSAF

a. Déficiences primaires – Répercussions judiciaires

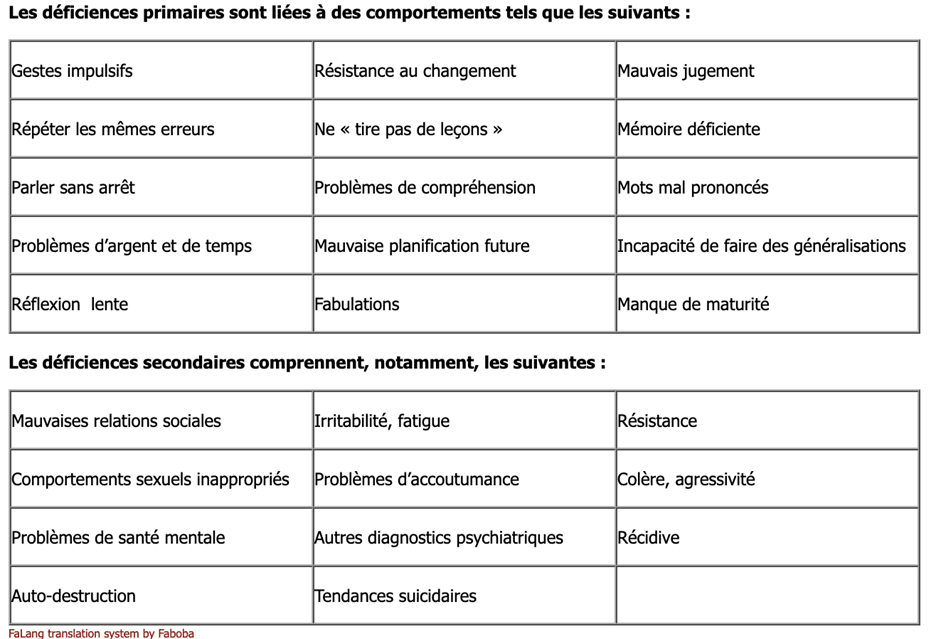

Dans l’affaire R v. J (T.) (1999), la Cour territoriale du Yukon a décrit quelques-uns des comportements associés aux déficiences primaires liées au TSAF (qu’on appelait à l’époque SAF) qui ont une importance criminalistique. Ces comportements sont le résultat de lésions cérébrales sous-jacentes causées par une exposition prénatale à l’alcool.

L’effet de l’alcool sur le cerveau du fœtus est que le lobe frontal antérieur du cerveau ne se développe pas assez pour permettre à une personne atteinte d’un TSAF de bien maîtriser ses actes. Certaines personnes atteintes de TSAF tendent à être impulsives, désinhibées et téméraires. Elles manquent souvent de jugement et sont facilement distraites. Leurs difficultés à percevoir les signaux sociaux et leur manque de sensibilité leur causent souvent des problèmes dans leurs relations avec les autres.

Les personnes atteintes de TSAF peuvent également avoir de la difficulté à faire le lien entre les événements et leurs conséquences. Mentionnons entre autres les conséquences physiques, comme une brûlure causée par un élément de poêle chauffé, et les châtiments, comme une incarcération punissant un acte criminel. À cause de cela, il est difficile pour ces personnes de tirer les leçons de leurs erreurs. Comme les personnes atteintes de TSAF n’ont pas assez conscience du danger ou ne craignent pas les conséquences, elles sont moins susceptibles de maîtriser leur impulsivité. De même, elles ont du mal à comprendre que leur comportement puisse nuire aux autres. C’est pourquoi, il se peut qu’elles ne manifestent pas de remord sincère ou n’assument pas la responsabilité de leurs actes.

Grâce aux recherches, on a également découvert que les personnes atteintes de TSAF qui sont visées par des accusations pénales, témoins ou victimes d’un acte criminel « peuvent faire de faux aveux ou de fausses déclarations et, devant un tribunal, sembler désorientées ou donner des explications contradictoires. Un témoin […] peut interpréter les questions trop littéralement ou nier quelque chose qui semble être une évidence. Il se peut qu’une victime d’acte criminel atteinte de TSAF ne se souvienne pas clairement dans les détails du moment, du lieu et de la séquence des événements et qu’elle soit facilement influencée par les questions suggestives ». [TRADUCTION]

b. Déficiences secondaires

Les comportements secondaires « s’acquièrent avec le temps lorsqu’il y a "mésadaptation" chronique entre la personne et son milieu. Les comportements défensifs sont des réactions de protection normales face à la contrariété […] Par définition, on peut prévenir ces comportements grâce à une bonne adaptation. » [TRADUCTION] (D. Malbin, 2004)

Parmi les déficiences secondaires liées au TSAF, mentionnons : [LINK TO SECONDARY DISABILITIES CONTENT FOR MORE INFO]

- de mauvaises relations sociales

- l’incapacité d’être autonome

- un mauvais jugement dans les situations professionnelles, scolaires et sociales

- la non-intériorisation d’un châtiment ou de conséquences

- de fréquentes récidives de délinquance

- les problèmes de santé mentale

En outre, les personnes atteintes de TSAF sont facilement manipulables. Les faux aveux, l’acquiescement, la difficulté à comprendre des mises en garde simples et la notion de consentement sont autant de problèmes reconnus qui ont un lien avec cette vulnérabilité. (E. Clark, 2004)

Il convient de faire un dépistage du TSAF chez les délinquants présentant de nombreux comportements secondaires. Divers comportements peuvent donner des indices utiles pour la recherche de points d’intervention et de soutien pour les délinquants, dans une perspective rééducative ou correctionnelle.

ii. Coût économique du TSAF

Le TSAF a un coût très élevé pour la personne qui en souffre, sa famille et la société. Dans une étude canadienne datant de 2009 et citée dans une recension faite en 2014 (en anglais seulement), on estimait à 21 642 $ par an, à l’échelle individuelle, les coûts directs et indirects associés au TSAF. Les coûts directs comprennent les dépenses médicales, les services éducatifs, les services sociaux et les dépenses courantes; les coûts indirects comprennent la perte de productivité.

À l’échelle collective, selon une étude fondée sur des données recueillies en 2014 (en anglais seulement), le coût général du TSAF pour le système de justice pénale canadien est estimé à 3,9 milliards de dollars par année, ventilés comme suit :

- 1,2 milliard de dollars pour les services de police;

- 0,5 milliard de dollars pour les services correctionnels;

- 1,6 milliard de dollars lié aux problèmes que doivent surmonter les victimes (par exemple des dépenses accrues en soins de santé, le coût relatif à la productivité pour les victimes et les tiers qui les accompagnent au palais de justice, les sommes payées aux victimes dans le cadre des mesures gouvernementales d’indemnisation des victimes);

- 0,2 milliard de dollars pour les dépenses engagées par les tiers (par exemple le coût de remplacement des biens volés et d’autres coûts liés aux actes criminels).

iii. Incidence et fréquence du TSAF

Bien qu’il n’existe pas de statistiques nationales sur la fréquence du TSAF au Canada, neuf bébés sur 1 000 naissent avec un TSAF selon des estimations internationales. Cela signifie que chaque année au Canada, plus de 3 000 bébés naissent avec un TSAF et qu’à l’heure actuelle, environ 300 000 personnes vivent avec cette déficience permanente. Par contre, il faut du temps et des connaissances spécialisées pour diagnostiquer le TSAF, et il est possible qu’un diagnostic n’ait pas été établi pendant la petite enfance ou ait été entièrement erroné (ASPC, 2008). En conséquence, le TSAF est largement sous-diagnostiqué dans la population générale canadienne (Clarren, 2008).

La fréquence du TSAF chez l’ensemble des délinquants adultes au Canada n’est pas connue, mais les recherches sur la fréquence du TSAF chez l’ensemble des personnes ayant des démêlés judiciaires permettent de supposer que le TSAF est sous-diagnostiqué.

Dans une étude canadienne portant sur des détenus adultes, 10 % des participants ont reçu un diagnostic de TSAF – et chez un autre 15 % des participants, un tel diagnostic n’a pu ni être confirmé ni être exclu.

La fréquence du TSAF chez les délinquants mineurs est également élevée, bien qu’il y ait des variations dans les données selon la méthode d’étude utilisée et l’existence de protocoles de dépistage. Selon quatre études canadiennes citées dans une étude australienne datant de 2018 (en anglais seulement), on estimait la fréquence du TSAF chez les délinquants mineurs à 10,9 %, 11,7 %, 21 % et 23,3 % respectivement.

Le TSAF est particulièrement fréquent chez les Autochtones incarcérés. Les données empiriques permettent de supposer que jusqu’à 50 % des Autochtones qui ont été incarcérés ont un TSAF.